王天鹏 靳松:古村落民俗旅游发展的困境与反思

发布人:王天鹏 靳松 守望与传承 信息来源:人文学院

摘要:古村落是中国优秀传统文化传承的载体,但当前时期,多数古村落处于高度空心化、古建筑破坏严重的状况。多数古村落受市场经济的影响,或主动或被动融入民俗旅游开发的大潮之中。在古村落的民俗旅游开发中古村落居民经常处于边缘化境地,哪些文化需要保护也不太明确。保护与开发是一对矛盾,如何处理好保护与开发的关系,避免过度商业化同样需要智慧。破解古村落民俗旅游发展中的诸多困境,需要多元主体的共同参与。

关键词: 古村落; 民俗旅游; 保护; 开发

一、问题的提出

古村落一般是指历史相对悠久,传统民俗、建筑格局、民间信仰、生活方式等虽经历变迁,但仍保留村落原始风貌,具有相当地方特色的传统村落。截止至 2014 年 3 月,建设部和国家文物局共公布六批中国历史文化名镇和中国历史文化名村,其中中国历史文化名镇 252 个,中国历史文化名村 276 个,合计 528 个,如果加上各省公布的省级历史文化名村和名镇,我国共有古村落数千个。自 2012 年开始,住建部还先后公布了四批中国传统村落,共计 4 157个。其中于 2016 年 11 月 9 号公布的第四批中国传统村落,有 1 602 个村落入选,自 2016 年 11 月 8 日至 11 月 15 为公示期,是历次入选最多的一次。在本文中,使用古村落的概念,和传统村落有着共同的意含。由于数量的限制,并不是所有的古村落都能被列入中国传统村落的名录,但是这些古村落同样需要保护,故在这里依旧沿用古村落而不是传统村落的名称。

古村落是中国优秀传统历史文化传承的载体,拥有丰富的物质文化和非物质文化。随着市场经济的发展,现代化的冲击,这些历史文化名村、名镇或主动或被动地卷入市场大潮,走向通过开发民俗旅游来寻求未来出路的发展模式。保护和开发本来并不是一对矛盾,但在古村落民俗旅游发展的过程中,稍微处理不当就会进入要保护还是要发展的双重困境。古村落一般位于乡村的纵深处,城乡二元结构使得村民离乡进城打工,因此,空巢化等一般乡村面临的问题,在古村落也未能幸免。此外,古村落还面临开发程式化、过度商业化、民俗旅游发展中村民边缘化等一系列发展中的问题。面对民俗旅游发展的困境,不得不反思,这是古村落民俗旅游发展中的地方性问题还是普遍性问题? 民俗旅游发展要制定什么样的发展策略,由谁来主导? 古村落哪些文化需要保护? 古村落保护是否意味着村民要固守一成不变的生活,而不能融入现代化的大潮? 这些问题,既是旅游民俗学研究的学理问题,也是经济发展需要面临的实际问题,更是关切古村落村民生活品质、具有切肤之痛的现实问题。

二、古村落民俗旅游发展的困境

( 一) 古村落“空心化”现象严重

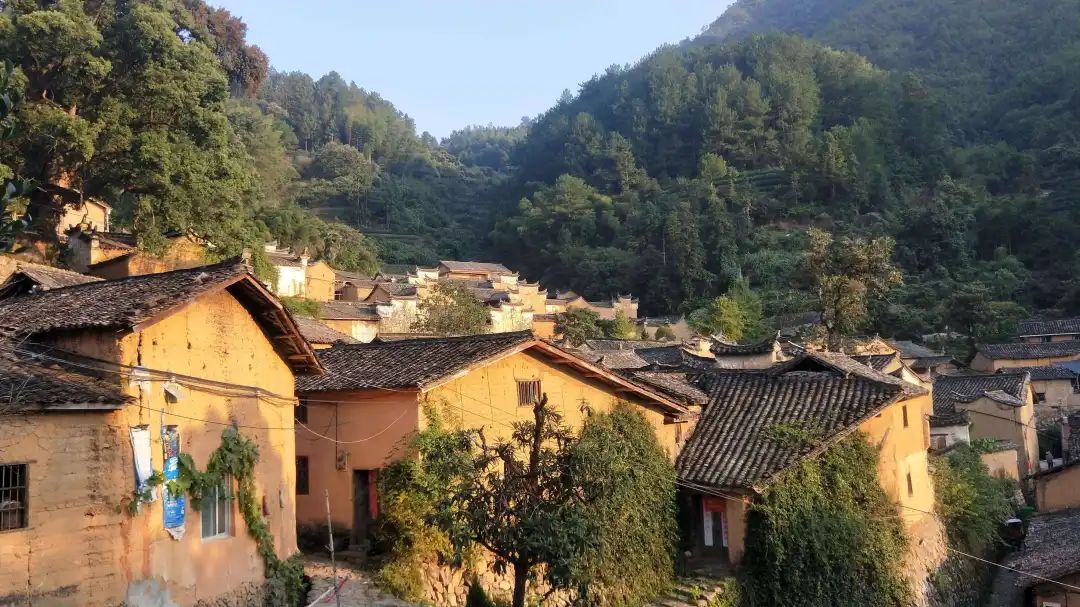

农村“空心化”是指农村中青壮年劳动力流向城市工作,造成农村人口在年龄结构上的极不合理分布; 同时由于村庄建设规划的不合理,导致村庄外延的异常膨胀和村庄内部的急剧荒芜,形成了村庄空间形态上空心分布状况。“空心化”主要是指农村因年轻人缺少、总人口减少而导致的缺乏生机,暮气沉沉。农村的“空心化”导致农村的凋零与土地浪费、粮食生产问题严重、农村社会管理也呈现困境。农村“空心化”已经形成较为严重的社会问题。作为具有几百年历史的古村落来说,“空心化”的现象还远甚于一般的农村地区。因为古村落一般具有几百年历史,这些古村落之所以能够保留下来,主要是因为交通闭塞,而乘改革开放之机,古村落里的年轻人走出古村到大城市闯荡世界的动机更甚于一般农村地区。另外,相对于其他农村地区,古村落的房屋大多年久失修,而古建筑的维修又不同于一般的房屋维修,所需费用较高。不仅如此,许多古民居是国家级、省级、市级文保单位,不能拆除原址重建,因此,原先居住在老房子里的人别无选择,只能从村中心的老房子里搬出,在村外建一所新房子,这从客观上也强化了古村落的空心化现象。据笔者在江西、福建、广东等古村落的调查,许多村落有成片成片的老房子面临无人居住、杂草丛生的现象,只有鸡狗等家禽家畜穿行其中,遥想这些古村落的繁华,今昔对比,不禁令人唏嘘。

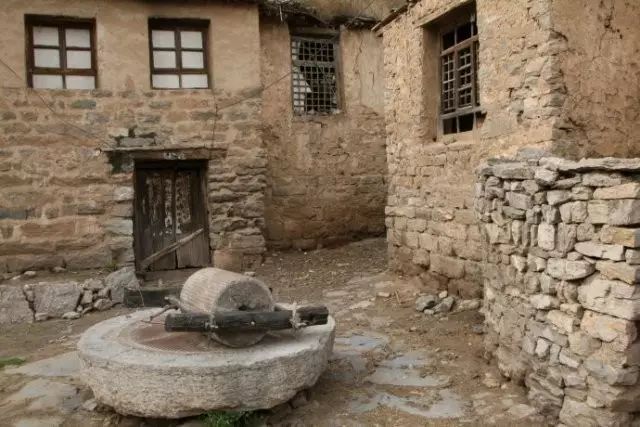

( 二) 古民居毁损严重

古民居是衡量古村落的一个非常重要的要素。一个村落被认定为古村落,很大一个因素就是它的古民居的数量、历史和保护水平。古民居不仅是历史发展的见证,还是建筑文化、地域文化、宗族文化、民俗文化、民间信仰等的载体。因此,古民居是研究文化发展和变迁的活化石。但由于古民居一般建造历史久远,有的已经历经数百年,大多存在年久失修的状况。由于古民俗大多已经被认定为各级文保单位,因此,必须修旧如旧,保留古民居的原始风貌,需要由具有文物维修资质的单位和个人进行维修维修费用相对一般的房屋修缮费用较高,但古民居的产权所有人,一般是丧失劳动能力或收入的老人,负担不了古民居的维修费用,因此,经常对古民居的年久失修状态采取听之任之的不作为状态。而且在古村落,古民居一般是祠堂、庙宇等公共物品,产权不属于某一个人,而这些产权的所有人,对于古民居是否需要维修的意见不一,因此,古民居的维修经过长期的商讨而不能达成一致意见,最终被隔置起来。如笔者在调查中发现,赣县的白鹭古村,保留下来大量明清古建筑,这些古建筑多为祠堂和庙宇。除了部分祠堂和庙宇由乡政府主导维修,另有部分由村民主导维修,乡政府给予一定补助之外,大部处于毁损严重,年久失修的状态。如白鹭村的四逸堂,是为纪念一位攻打太平天国军队立下战功的将军修建的祠堂,祠堂门楼和内部的装饰非常精美,对清代民居和民俗文化以及清代来以来的民俗变迁具有非常高的研究价值,但由于长期没有得到修缮,房屋天井上方的房顶已经脱落,其余一些山墙也处于摇摇欲坠的状态,因此,此房屋已经成为一座危房,不久就将倒塌。类似这种现象,在笔者调查的福建和广东等地也非常普遍。

废弃的古建筑

衰败的古建筑

( 三) 古村落村民边缘化

在古村落民俗旅游发展的过程中,存在多元的参与主体。地方政府、外来企业、世居村民、专家学者、新闻媒体、观光游客等都是其中非常重要的主体。在这些多元主体共同参与民俗旅游开发的过程中,谁是最重要的主体? 开发的方案由谁来制定和主导? 这在现实的民俗旅游开发中是一个最现实,也是各方主体最关注的问题。早在 2002 年前后,一些学者就认识到民俗旅游中古村落居民参与的重要性,如黄芳认为,在民俗旅游中居民可以参与民居旅游的开发决策、利益分配及共同管理和保护。李凡和李桢也认为,古村落旅游中的利益主体主要包括村民、政府、投资商、市场竞争者、研究者、社会公众、游客等,而村民在各利益图谱中居于核心的位置。此后的研究者也都关注到了古村落中村民的主体地位。学者的研究一般处于理想化的状态,而现实的社会生活却错综复杂。在实际的民俗旅游开发的过程中,古村落居民被以文化水平不高、眼界狭窄、见识短浅、小农意识等借口排除于核心地位之外,游走于民俗旅游开发的边缘,政府和旅游开发公司决定了旅游开发的大体框架和具体操作。只有那些在古村落中拥有古民居的村民才能享受到民俗旅游收益的分成,其余村民在旅游中基本得不到收益,这就造成一些古村落村民对民俗旅游开发怀有怨言或抵触情绪。

( 四) 过度商业化

古村落民俗旅游开发与商业化相伴而生,因此民俗旅游开发的商业化本来无可厚非。但是,民俗旅游不同于其他的旅游开发,它的侧重点是民俗,即民俗的展示,如民俗节庆活动的表演、民俗工艺品生产流程的展示、民俗生产工具的陈列展览、民俗手工艺品的展示、民间信仰的体验、地域小吃的品尝推介等,这些都是必要的商业化,也是游客乐意体验的商业化。但是,如果抛弃了民俗这个主题,一味的商业化,只会让游客产生抵触情绪,心生厌烦。过度商业化,不是在个别而是在绝大部分古村落民俗旅游开发中普遍存在的问题,就连被评为世界文化遗产的村落,也难逃过度商业化的命运。如保继刚认为,随着历史村镇旅游商业活动的不断扩张,在级差地租和集体选择的作用下,本地居民逐渐被外地商人所置换,沿街的生活门面转换成面向旅游者的商店,历史村镇变成纯粹以利润为导向的商业性村镇,这是与遗产保护的理念相悖的。历史村镇旅游商业化的极端发展将导致诸如文化的中断甚至丧失,世界遗产名录资格被取消,游客拒绝来此旅游等一系列严重的后果。

( 五) 重物质保护,轻文化传承

当前古村落民俗旅游走入的另一个误区是重物质性的保护,轻视村落文化的传承。张富利认为,长期以来人们的思维定势是将古村落单单等同于古建筑,认为古村落保护仅仅是将古建筑维修好、保护好即可。古村落是一个文化整体,建筑文化虽然是古村落文化传承非常重要的一个方面,但绝不全部。一个村落可资开发的民俗旅游资源除了古建筑( 建筑民俗) 之外,还有村落传说、民间信仰( 村落的神灵祭祀、祖先崇拜等) 、节日习俗( 如正月的迎彩灯、中秋节的烧瓦塔等) 、民间工艺、农业用具等。尤其是一些世代传承的手工技艺,由于年轻人离开村落到外地打工,已经无法传承下去,而由非特质文化传承人苦苦支撑。这样重视物质保护,轻视文化传承的现象,并不是个案,而是古村落民俗旅发展中的普遍现象。

三、古村落的保护与开发

古村落保护开发,到底应该由谁来主导? 这本不应该是一个问题,但是在现实的古村落民俗旅游发展的过程中,却成为每一个研究者必须面对的问题。在《住房城乡建设部关于印发传统村落保护发展规划编制基本要求( 试行) 的通知》中,住建部在总体要求中明确指出: 编制保护发展规划,要坚持保护为主、兼顾发展,尊重传统、活态传承,符合实际、农民主体的原则,注重多专业结合的科学决策,广泛征求政府、专家和村民的意见,提高规划的实用性和质量。这份通知中其实已经非常清楚地指出,古村落保护要以农民为主体,这种主体地位不仅体现在古村落开发走向正轨后的具体落实阶段,而且体现在古村落开发的规划编制阶段。

但事实上,在好多古村落古民俗旅游开发过程中,从调查村落资源,建立村落档案,确定保护对象,划定保护范围并制订保护管理规定,提出传统资源保护以及村落人居环境改善的措施到具体民俗旅游开发的引资招商直至开发成熟后的具体落实执行,村民只是处于从属或可有可无的地位。这也是在一些古村落民俗旅游开发的过程中,村民不积极、不热情,甚至各种矛盾纷争丛生的根源所在。在古村落开发中,的确会有村民试图拆除旧民居,原地重建新民居的想法,这大多是因为旧民居破败不堪、设施陈旧、阴冷潮湿,而古村落民居的维修又不同于普通民居的维修,需要修旧如旧。村民没有修旧如旧的能力,承担不起旧民居维修的费用,在村外也没有修建新民居的宅基地和资本,只能考虑在原址拆了重建。因此,部分村民对古村落旅游开发持抗拒心理不是因为不理解,而是有后顾之忧,一味强行反对古村落村民拆旧建新或因此与村民“打成一片”,只能激起村民的仇视或反感情绪,对提升古村落村民民俗旅游开发的热情没有丝毫作用。即使村委会、乡镇政府等各级政府,帮村民修缮好了古民居从而解决了村民的后顾之忧,对于如何开发,要不要招商引资等重要事宜,也要足够听从村民的意见,确保村民的主体地位。

事实上,各级政府在古村落规划、开发的过程中,并没有充分尊重古村落村民的意见,而是认为他们目光短浅,只考虑眼前利益和个人利益,提不出建设性意见和建议,对国家的政策不够了解,把握不了古村落开发的方向和大局,因此,认为古村落开发的过程中,政府部门才是主导,并以此沾沾自喜,认为自己在古村落民俗旅游开发中居功至伟。退一步来说,即使各级政府真正从村民角度考虑,从村民的实际情况提出开发方案,也必须耐心细致地做通村民的思想工作,让他们从心理上真正接受开发方案,而不是虚与委蛇。除了各级政府之外,古村落民俗旅游的开发商也以投资者自居,认为自己出了建设资金,享有开发的主导权。开发商出于商业目追求开发的利益最大化本无可厚非,但一定要认识到古村落开发毕竟不同于一般的商业投资,每个古村落都具有其特性,古建筑、村落民俗、生产技艺的传承等才是古村落的生命力所在,如果抛开这些进行古村落的开发,只会导致古村落的过度商业化,使游客厌烦从而无人问津,违反民俗旅游开发的初衷。

因此,无论是各级政府,开发商,还是古村落民俗旅游的其他主体,一定要清醒地认识到,古村落是村民世世代代居处的场所,是他们生于斯长于斯的所在,在开发的过程中,一定要充分听取古村落村民的意见,使他们在古村落保护中居于主导地位,而不是事实上的边缘状态。

四、古村落文化的保护

目前,大部分古村落文化保护陷入误区,许多人认为古村落保护就是保护古村落建筑,因此,就像上文所说的那样,重物质保护,轻文化传承。诚如叶涛所言,现在保护古村落,大家首先想到的是那些物质载体,比如说房屋、街道、祠堂、庙宇等非常重要,但是如果只是这样一些静态物,这个空间就不成其为一种文化空间。在村落空间中,村民的民俗生活是它的灵魂,离开了民俗生活,这些建筑就是死气沉沉的东西了。因此,保护古村落的文化,我们不能仅是眼睛盯着古建筑。古建筑虽然是古村落各种文化的载体,但仅保护或重修古建筑是远远不够的,还要保护和发掘与之密切相关的各种民俗文化,否则,即使古建筑得以保护下来,保护的也只是一个物质空间。

附着在古建筑上的民俗文化,首先是风水文化。古建筑的选址,一般都基于风水学上的考量,如客家地区的古民居一般依山而建,背靠大山,前面必定面对小溪或水塘。在客家地区,山主人丁,水主财源,有山有水就意味着人财两旺。其次是雕刻文化,客家地区的门楼一般都有精美的雕刻,花鸟虫鱼、山水人物等都可以纳入雕刻的范围。门前的抱鼓石、墙上的门窗、屋内的房梁也可以看到精湛的雕工,这些都是精美的装饰文化。另外,客家建筑上面还有泰山石敢当、屋脊上的脊兽等,这些除了起装饰作用之外,还起着避邪、镇宅、厌胜的作用。客家建筑还流行各种各样的门榜文化,彰显着不同的姓氏来源、迁徙路线、文化推崇等。

除了建筑和附着在建筑上面的文化之外,古村落需要保护的文化很多,如饮食文化、服饰文化、宗族文化、岁时文化、人生仪礼、民间信仰、民间技艺、民间歌谣、民间传说、民间游戏、民间戏曲等各种各样相关的民俗文化。与建筑文化不同,这些都是活态的民俗文化,可以成为直接开发的民俗旅游资源。以赣南白鹭古村为例,这是一个有着 890 年历史的中国历史文化名村和中国传统村落,村中有保存至今依然完好的明清古建筑 45 栋,素有“研究明清古建筑活的博物馆”之称,其中有 9 栋价值最高,是研究我国村落兴衰史、民居变迁史的重要资料。除此之外,白鹭古村还有关于村落起源、村落得名由来的传说。村落非常讲究风水,村南是龙岗、村北是玉屏山,层峦叠嶂,五座山峰的山脚伸到山下,舆家称为“五龙山形”或“五虎下山形”。鹭溪水九曲连环,犹如玉带环腰,下游河畔有两座山岭,称“狮蹲”,一称“象跃”,把住水口,留住来龙,是一处灵山秀水风水绝佳之地。单从村名由来,和村庄选址就知道,白鹭古村村民有着浓厚的风水信仰,除此之外,村庄还修建了风水塔,用来增强村庄的文脉和风水。另外,村庄还流传着本村同外村、村落内部各宗族之间以及同宗族内部争夺风水的各种故事,村庄内部就有风水师达 10 人之多。白鹭古村以钟氏宗族为主,占了全村人口的 95% 以上。钟氏家族经历了“农而优则商、商而优则仕”的发展历程,凭借鹭溪河水运交通的便利起家,先后考取 17 个举人、568 个秀才,出了三位知府、6 位知州、知县,最大官至二品,因此白鹭古村的科举文化同样值得开发和研究。白鹭古村还有元宵前后迎彩灯、抢打轿; 中秋时节烧瓦塔等岁时习俗; 有薯包鱼、炸鱼条、黄元米果等独特的饮食习俗; 有天一池、二义仓、三元宫、四逸堂、五福第、六角亭、七姑庙、八角井、九成堂、十字街等古村十景和古戏台、绣花楼等人文景观; 有王太夫人祠、钟氏总祠、客家南迁总祠等祠堂建筑; 有福神庙、仙娘阁、真安庵等民间庙宇。

因此,作为一个古村落,需要保护的民俗文化资源多种多样,而不止是单一的建筑文化。具体不同的民俗文化如何保护,需要另行撰文论述。

五、保护与开发是否矛盾

古村落保护力求保持古村落文化的自然状态,因此,对古村落发展民俗旅游,有许多专家持否定态度,认为这样就会破坏了古村落原汁原味的原生态文化,对此笔者并不苟同。什么样的文化是原生态文化,学界至今没有一致的看法。麻永恒认为,所谓的“原生态民族文化”首先是一种“原生文化”,但绝不可能是“原态文化”。石奕龙认为,原生态文化是指某一民族或族群在历史上形成的文化的原初状态,或指那些在现代才突然被外界所知的某种文化形态。李辅敏认为,原生态文化应该是指少数民族原生态文化,本质上是指自然形态的原生态文化。徐杰舜教授则认为,原生态文化就是他者的视角,是地方性知识。对于什么是原生态文化,学者之间也见仁见智,如麻永恒和石奕龙主张原生态文化是原生或原初状态的文化; 李辅敏则把原生态文化具体到少数民族原生状态的文化; 徐杰舜教授则把他者的视角、地方性知识都称为原生态文化。在当前,原生态文化一词已经被用得过滥,原生态文化一词已经被泛指所有的民俗文化,而且对于那些脱离原来的生存土壤,被异地搬上舞台的歌舞、戏曲等,也被宣传策划者披上原生态文化的外衣,而这仅仅是为了引起广告效应。翁乃群教授指出,生活在现代城市的居民,往往产生对拥挤、嘈杂和缺乏清新空气的现代都市生活的“厌倦”,唤起对山野“异族’,浪漫情爱生活的想像和消费欲望。正是在这样的背景下,被“始”化、“原生态”化,“活化石”化、“神秘”化、“情色”化的少数民族文化产业像雨后春笋被创造出来。'

因此,古村落保护绝不是让古村落文化一成不变,因为任何一种村落文化,都不是处于真空之中,都面临着地方化、区域化、甚至国际化的进程。民俗文化的自然变迁、村民思想观念的变化、民俗旅游开发中各级主体的活动、游客的活动、各种传媒的影响等都会导致古村落文化的变化。因此,古村落文化变化是常态,不变才是异常的形态。笔者经常在田野调查或民俗调研中,听到有学者苛责当地村民或指手划脚,说当地村民这样做得不对,那样做得不对,谴责村民破坏了当地文化的原生态,这种指责是站不住脚的,因为,民俗发展的过程就是变迁的过程,这种变迁的过程必然包括文化采借。而且,严苛地要求当地村民过一种不变的生活,使他们和不断变迁的现代生活隔绝,本身就是不人道的。古村落居民在保护好当地文化的同时,有权力对村落文化进行包装,有权力进行一定程度的商业化运作,从而赚取财富,过上现代化的生活。

为了提高古村落村民的生活质量,对古村落进行适度的开发固然是必要的,但这种开发,必须是基于古村落固有文化和民俗基础上的开发,而不能人为地构造一些伪民俗,更不能过度商化,从而造成千村一面,让游人大倒胃口。至于古村落如何进行开发,采取何种开发模式,如何控制古村落开发的商业化程度,已有较多学者提出针对性的开发策略,笔者者在此文就不再赘述。

六、结论

以古村落为代表的传统村落是我国优秀传统文化的重要组成部分,要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁,因此,首先要保护好古村落,这种保护,不仅仅意味着古村落建筑的保护,更意味着对民俗文化整体的保护,对古村落村民生活方式的保护。当前,由于城乡二元体制的格局依然没有得到破解,古村落出现人去房空、杂草丛生的凋弊景象,古村落空心化、古建筑毁损严重是其中最突出的表现。古村落是村民的摇钱树和聚宝盆,与其抱着摇钱树和聚宝盆饿死,不如对古村落进行适度的开发。固然,有学者出于保持古村落原生态文化的考量,反对古村落的开发。反对开发,让古村落居民远离现代化生活本身就是不人道的,因此,对古村落开发是一把双刃剑,一方面,如果不开发的话,就很难破解古村落贫穷、凋弊的现状,但开发的话,又会造成对古村落民俗文化的破坏亦或过度商业化。但问题的关键并不是要不要开发,而是如何进行开发。目前,古村落民俗旅游开发中面临着古村落居民的边缘化、过度商业化、重物质保护轻文化传承的困境。针对这些困境,我们需要回答古村落文化保护与开发中到底由谁来主导、古村落哪些文化需要保护、保护与开发是否矛盾等一系列问题,只有这些问题得到圆满的回答,困扰古村落保护与开发的难题才能得到解决。

来源:赣南师范大学学报.2017.1

主编:孙伟

责编:王宝月

编辑:王宝月 梁雅卓 胡鑫