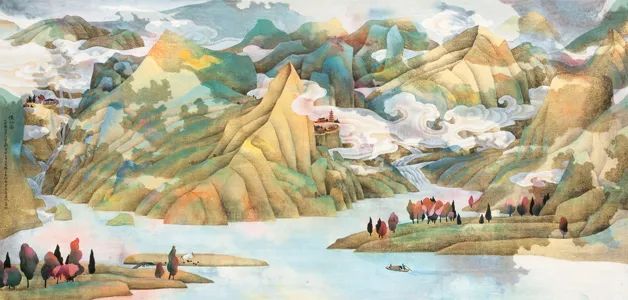

帛画,诞生于3600年前。虽是宣纸画的前身,却在视觉冲击力和感染力上一骑绝尘。

出土于马王堆的西汉时期帛画“非衣”,现藏于湖南省博物馆

经过1000多年的传承发展,宣纸绘画的发展已然成熟,建立了一个完整的水墨系统,而帛画却渐渐淹没在历史洪流中。

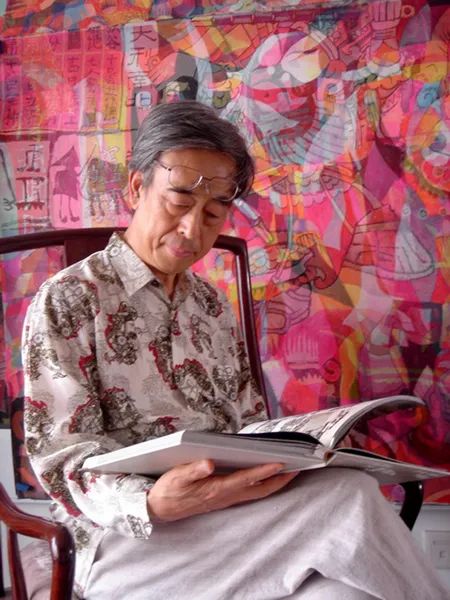

为了复兴帛画艺术,穆益林沉寂三十年,苦心研究,终将这项伟大的绘画艺术从历史箱笼中唤醒,绽放出惊艳的色彩。

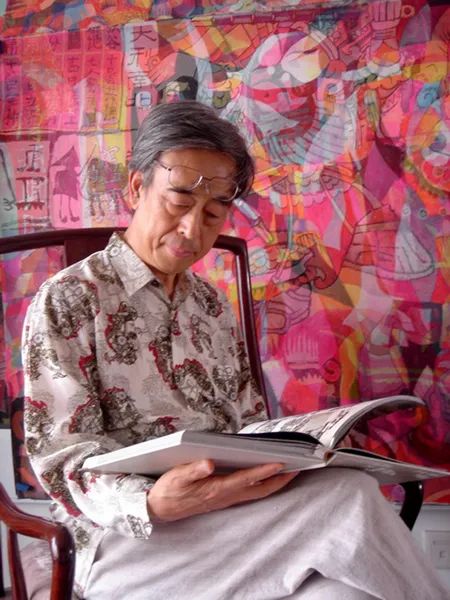

一开始穆益林根本没有想到会与帛画产生那么多的交集,直到他遇见了艺术上的贵人郑慕康老师。

1960年9月成立的上海市美术专科学校,是新中国成立后,上海第一所高等美术学院。当时各系、科的教师中汇集了一批上海的顶尖艺术家。进入国画系学习的穆益林拜在了郑慕康先生门下。老师将古代丝绸上的绘画方法传授于他。

学习期间,穆益林阅览、学习了许多古代画论,从这些遥远的文字中,他钻研出古人是如何作画的,那些绘画的技巧手段、表现手段成为了他对帛画创作的宝贵经验和知识。也是从这些历史记载中,他发现中国画的历史之悠久。

不过可惜的是,毕业后穆益林因进入搪瓷六厂工作而一度中断了帛画创作。直至1982年得知了郑慕康老师过世的消息,穆益林毅然决定弃纸从帛,把老师教给自己的帛画重新振作起来,传承下去。

1983年,他正在准备全国美展。想到中秋节时,那些离退休老干部们仍然坚守岗位,冒雨在马路上义务管控交通的事件,内心受到深深触动。于是想以此事例构思一幅作品。最终他在从绸布店里买来的绢上画出了他的第一幅帛画作品《雨中情》。

这件作品凭借帛画独特的创作手法,在当年的全国职工美术摄影展览上斩获二等奖。

穆益林认为,要改变中国画即是宣纸水墨画的陈旧思维,而视以色彩为长的帛画不顾。犹如先有唐诗,后有宋词,但宋词从来没有取代唐诗一样,宣纸中国画同样不能取代帛上中国画;水墨画不能代表整体中国画。

穆益林在纽约曼哈顿空中的展览,开启了当代艺术新的展览形式

经过三十年的沉淀研究,穆益林的作品多次参展全国美展和国内外艺术交流展,获得“上海美术大展”一等奖,“文化部国际中国画展”一等奖等奖项。并

多次应邀赴日本、美国、加拿大举办个人画展。

作品多被中国美协、上海市美协、博物馆、美术馆及五星级宾馆和国内外藏家收藏。

帛画,是将画作染于绢、纺、绫、绉、纱、绸等未经染色织绣的素色丝织物上。

在视觉上面,绘画材质让帛画成为一种非常特殊的画种,决定了帛画的高贵性。

由于材质特性的不同,帛画的色彩效果与纸上绘画的色彩效果明显不同,近现代不少画家进行的宣纸色彩探索取得相当的成就,但宣纸画色彩的视觉冲击力和感染力,无法与帛上重彩比肩。

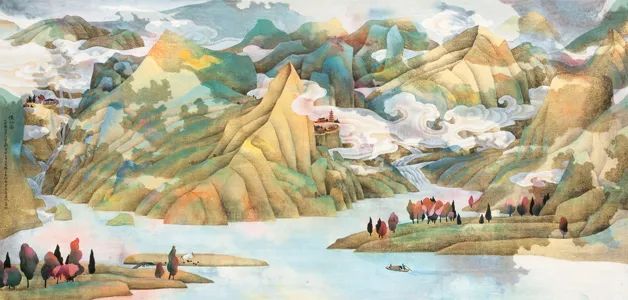

丝路风情卷四 归

帛画在进行绘画时,一定要先把稿子打好,再进行反复推敲,这也称之为绘画技法中九朽一罢的严肃认真态度。

推敲之后,再一层一层地染色,让颜色固定在丝绸上,但不能淹没丝绸的纹理,要让丝绸本身染色后形成绚烂的图案。

因此帛画同其他画类不同,它产生了独有的法度标准。

任何一种传统工美艺术的发展和传承,都需要与时俱进地根据当代的审美需求进行合理的创新。穆益林深知此道,所以他不断钻研帛画的塑造方法,以其用更新的方式呈现。但这并非易事。

但有时候,灵感的迸发就是那么奇妙。

穆益林观察到,女同志戴着的丝巾颜色如果从正面看黄色、红色两种颜色重叠成了桔黄色,而换个角度从侧面看,黄色和红色又恢复了原本的色彩。

由此一个灵感突然闯进他的脑海:

丝绸的透叠性、折光性及饱和色彩正是他可以利用起来的特点!

如果将它们变换不同角度,就能形成新的表达形式。

于是穆益林创新地在原本反面衬颜色的塑造基础上,运用了异形透叠法,由此把反面的图案同正面的图案自然地区别开来,产生一种两张画交叠在一起又颇具层次的感觉,体现了丰富的视觉变化。

丝路风情卷二 龟兹印象·右

他先后创作出了《丝路风情》《湘西印象》《天涯客》等帛画作品系列,

既有传统工笔画的工整,也有泼彩山水画的意境,也有现代艺术的摩登……它们会随着参观

的角度不同、光源变化以及光照角度不同而响应变化,时而绚烂夺目、时而内敛淡雅。

荷塘印象NO.1秋霞

天涯客

九寨云起

这种独特的现代帛画艺术,为中国帛画在现代国际画坛上的独树一帜作出了重大贡献。

也吸引了

德国著名的表现主义

画家

Michael Amthor的关注和赞赏。

他特地从德国赶来中国,为穆益林将要参展的22幅作品日夜赶制出精美画框,让作品在展览中得到更完美的呈现。

Michael Amthor为穆益林的《天涯客NO.21》所做的画框

在穆益林的努力下,2012年他的帛画作品正式亮相,收获了很好的反响。这让他觉得自己肩上的责任更重了一分。

苦练不辍,2015年,以穆益林作为代表性传承人的帛画艺术项目正式成为上海市第五批非遗项目之一,同时他出版了《穆益林画集》、 《穆益林现代帛画精选》等著作,让这一传统工艺有了传承保障。

穆益林著作

穆益林希望,帛画能成为国家级别非遗,更要成为国际上的非遗。最终人人都能来画帛画,将其发扬光大,以其神奇的魅力与宣纸水墨绘画共同代表中华民族之绘画艺术,在世界艺坛上并驾齐驱、共领风骚。

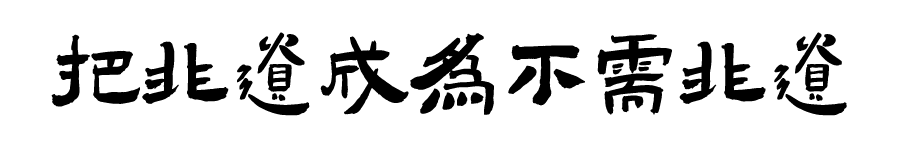

直至如今,已经80高龄的穆益林依然在日日思索:中国帛画的未来路究竟怎样发展?把非遗变成不需非遗,是他心里最重要的事。