元宵那一刻,满城尽爷们!苍南蒲壮所城“拔五更”民俗略记

发布人:蔡榆 苍南六言谭 信息来源:档案馆 时间:2022-02-22 15:35:51

苍南县马站镇蒲城省级“非遗”项目——拔五更,因为“疫情”已停办三个年头了。

城内锣鼓喧嚣、群情激昂、倾城亢奋。也是从这一天开始,全城似乎都有了一种期待,一种谁也无法言传却又深入骨子里的期待——

“拔五更”是蒲城正月“晏公爷下殿”这场民俗中的一个高潮环节,因为充满激情与速度,因为拒绝女性观瞻,因为有着不可言传的神秘而被人们向往。

“拔五更”这个词,是根据蒲城城内方言“翻译”成书面语的,类似的还有“拔老爷”。这个曾经穿草鞋抬晏公跑过全城大街小巷的活动,为何不用“足”字偏旁的字眼来描述,而是用“扌”的字眼来表述呢?

▲蒲城全景(马站镇 提供)

蒲城,原称“蒲门所城”,原系明政权初期为抗倭在沿海一带修筑的59处卫、所设施中的一处,隶于金乡卫。后因壮士所城(在今马站镇雾城村)并入,这是“蒲壮所城”一名的来历。

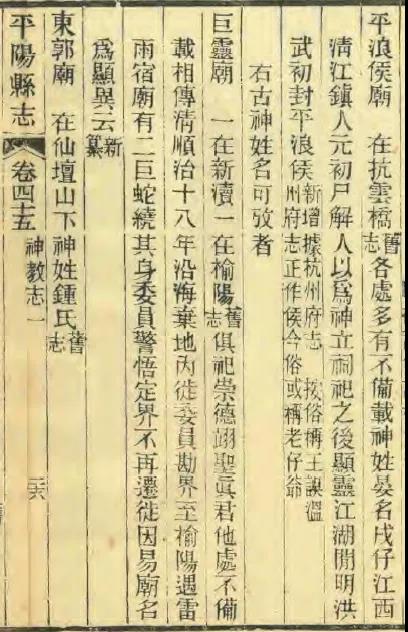

蒲城城内的晏公爷,也称“平浪侯(王)”。按民国《平阳县志》说法,“平浪侯庙,各处多有,不备载。”这也是在该方志上所能看到与晏公爷相关的单薄信息。

▲民国《平阳县志》记载晏公

综合有关资料,此神姓晏名戌仔(亦作“戍仔”等),江西清江镇人。大元初以人才应选入宫。后告病还乡。死后启棺视之,一无所有,盖尸解云。父老知其为神,立庙祀之。后显灵江河湖海,凡遇风波汹涛,商贾叩头,即见水途安妥,舟航稳载,绳缆坚牢,风怙浪静……明洪武初,诏封显应平浪侯。今俗或称老仔爷。

在蒲城,供奉晏公爷的东西两厢庙宇,当地民间或称为“老爷宫”或“晏公殿”,罕有“平浪侯庙”的叫法。民众称这些神像为“勇南圣王”,据说是朝廷敕封的。

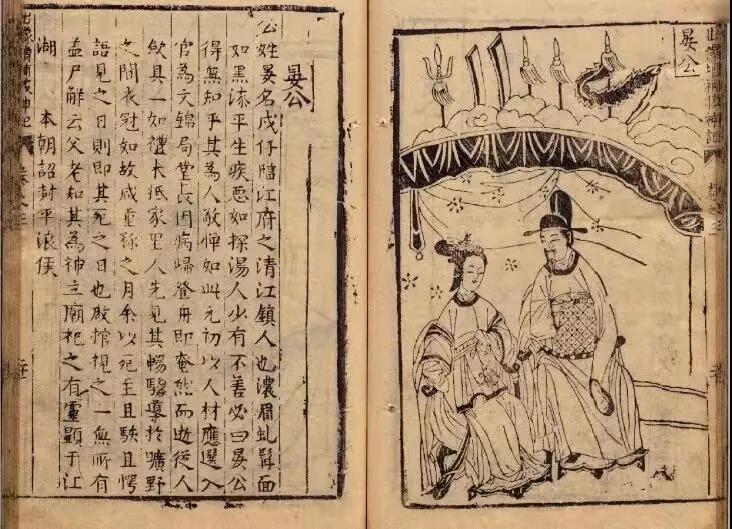

▲明万历《新刻出像增补搜神记》记载晏公

晏公爷入主蒲城的历史,基本靠传闻来还原。

很久之前,附近村庄李家井(今属沿浦镇)一打渔人,有一天到海;;边打鱼,几次拉网不见鱼,倒是一截木头显得很“痴情”。打渔人于是嘀咕,“柴头柴头,你要是真想跟我回去,那也总得让我打点鱼,也好成一担挑回去啊。”果不其然,此后的他真的打了不少鱼……傍晚时分,他挑着鱼与这截木头到这城内集市叫卖。

当他卖完这些鱼后,却怎么也带不走这截木头。当地有人提议,将他雕塑成晏公爷吧。因为那时候,晏公爷已显灵于江湖;也有人说,打鱼人所处的位置,以前也曾是一处晏公殿,只是规模不大而已……

这就是西门晏公爷独有的关于来历的传闻,也是“晏公爷去李家井探访娘家”的习俗基础。当年这段神木后来就成了晏公爷的金身,小庙也在原有基础上几经扩建,成了现在的西门晏公殿。

▲清刻本《三教源流捜神大全》晏公像

从学理层面上讲,原本系地方水神的晏公,曾经在大明王朝建立的过程中助朱太祖一臂之力而受朝廷的赐封,进而走向了全国。从史料记载来看,当年的卫所体系里,晏公庙的配置,几乎是“标配”,基本由卫所里的百户承担祭祀职责。

但你如果进到城内,你会发现有两处晏公殿,分别在东门、西门,又称“东关”与“西关”的两殿,这与前述壮士所城并入有一定的联系。两处庙宇各供奉四尊晏公神,称大扇、二扇、三扇、四扇(前些年有添塑神像,原先的便保留着)。

初四,晏公下殿后,当晚有拔天申活动,持续至初六。此后换为坐銮轿,主要是晚间穿街走巷、出乡巡游等活动,正月十三晚开始便闹花灯了,直到十五晚。

十五晚上闹完花灯后,城内的大街小巷便会被民众打扫得干干净净,沿街沿巷人家会挂出高亮度电灯用以照明,如果遇到雨天,还会撒上一些粗糠以消积水防路滑,避免拔五更队伍在稍后的奔跑过程中在自家门口失足摔倒,当地人认为这不是吉利的征兆。

▲东晏公庙(周功清 摄)

▲西晏公庙(周功清 摄)

“拔五更”基本上在晚11时30分开始。这样的活动除了在上世纪六十年代特殊时期被迫停止举办过外,即使再恶劣的天气,都阻挡不了,必须如期进行。因为疫情,近两年才不得不停办。

晚10时许,首事们便会将东西两殿八尊老爷的盔袍脱下,改此前的銮轿为硬轿。随后,晏公爷“落公馆”,意味着即将进入驱除恶魔的战备状态。此时,晏公爷前些时日的笑脸似乎已不再见,映入民众眼帘的是双目怒睁的一脸严肃,这时,城内的大街小巷全无早些时候看闹灯的热闹欢乐的氛围,而是渐显安静,莫名地凝重了起来。

▲五更饭(蔡榆 摄)

这个时候,有一个地方倒是挺热闹——办“五更饭”的首事家。“五更饭”本专为参加“拔五更”的民众准备,但其他人去吃的话,首事们也会欢迎,甚至还可以带走一些。下饭的,尽为素菜,在当地的民俗里,这一餐饭具有神性,更讲究洁净与避秽,不然就会出现比如“蒸不熟饭”等异常。

在吃五更饭的时候,首事们忙碌起“五更福”道场及随后进行的“拔五更”等事项,告诉参加“拔老爷”的人员路线咋走、如何接杠、遇到窄巷如何处理等些许问题。当晚,除大扇配备6人一个班组外,其余三尊晏公每尊由5人一个班组(换接班人员,也是如此配备),加上扛高灯笼(一厢4对)、虎头牌、背香斗、打锣的等其他相关人员,东西两殿总计两百余号人。他们届时按规定路线与地点进行“拔五更”与途中换班接力。

▲“勇南圣王”虎头牌(蔡榆 摄)

当接近摆“五更福”道场的时候,城内就难见异性身影,而成了清一色的“男人世界”。从老爷“落公馆”后至“拔五更”结束,这一过程拒绝女人出现!

这是从不妥协的规矩,至今依旧。在当地,据说因偷窥而发生的几起负面事件,在几代人言语中不断相传,并强化着这种民间力量的庄严神秘与不可亵渎,以致至今仍然约束着来此参观者……当然,这一晚,城内人家也要设法不让家中的鸡鸣狗叫,以免引起不必要的麻烦。所以,这些动物也会早早地或加以喂饱或移之城外。

“拔五更”的功能,主要是驱逐自初四以来这10余天以来进城“看闹热”的一些邪魔恶鬼,以求来年的平安。所以,“拔五更”队伍中有一对虎头牌(竹架制作的灯),上面画有虎头,一面写有“东(西)关四扇”、另一面写有“驱逐恶(邪)魔”四个大字并加红圈,以示严正。

▲拔五更场景(张廷群 摄)

五更福道场有列队的晏公爷阵容以及参加拔五更的人员,更有人头攒动的民众,可谓水泄不通。拔五更的,则跃跃欲试、呈“箭在弩上”的态势,时不时地高喊“跑啊”,似乎在壮胆;观瞻人群也会响应,似乎在闹着玩;首事们会不停应声而喝斥“未啊未啊,炮还未响……”以摁住他们动身的冲动,于是这款特殊的两股势力时不时相互叫板,此起彼伏,而道场里的禠公的铃当声,则显得沉闷多了……当用于统一东、西两个队伍出发时间的铁铳声,以巨响撕裂夜空那一刹那,早已摁捺不住激情的队伍,便哗一声抬着晏公冲入了小巷,等候在前方的高灯笼、香斗、虎头牌也疾速前冲,四扇(开路先锋的角色)、三扇、二扇、大扇,大纛(旗),接踵而至,浩浩荡荡,边上的民众喊出“顺啊顺啊……”一时间呼喊声、吹号声、敲锣声交汇在一起……壮观难以尽述。

▲速度与激情(蔡榆 摄)

蒲城的平面图为不规则长方形,以十字街中心的奠基石为基点,由东西走向和南北走向的两条主街,形成“十”字将城内划成大致的“田”字型四个区块,城内街巷巷相通,组成小城内的道路网络。“拔五更”队伍自铳响出发之后,便在城中四个区域的巷弄里奔跑窜巷,当你在这个巷口见过“白驹过隙”的队伍,马上得快跑到邻近的下一个路口以睹全貌。全城所有奔跑的巷弄总长,据粗略统计约长2400米。当晚,东、西关两队人马,用约25分钟跑完上述以“田”字形格局分布的大街小巷后,双方队伍基本同一时间交汇于十字街头附近。

此后很快就进入抢杠环节。寒冷的深夜,人群冒出的热气,在上方形成了明显的烟团……

▲抢杠(余孝筑 摄)

清末温州诗人杨淡风竹枝词《祭旗》中描述的场景,与拔五更活动的时间与场景、对象,均有高度的吻合:

“闻道黄昏祭大旗,赤身裸体耐人思。纛神功烈山河壮,不厌兵家计出奇。”

据说很多年前,当地有一人士,在漂泊大半辈子后回到家乡,曾对邻居说起自己在外面的日子,只要想起家乡的“拔老爷”,心肝像被猫抓一样,并称全世界都没有这样的习俗。

经过前一夜驱逐恶魔之后,第二天下午一时许,首事们便召集吹打班送八尊晏公爷到城内龙山后面的一处水井边,为晏公神沐浴净身,以备当晚上殿。

▲送香(蔡榆 摄)

结束沐浴之后,晏公爷依旧昨夜临战装束,接受民众的进贡庆贺。这个环节当地人称为“送香”。善男信女们或亲自出马或携幼带儿,手捧香棒向晏公爷贡香。首事们在接收贡香后也会回礼一根。由于外出经商的民众渐多,他们大都提前返回各自的岗位,如今已难见昔日人来人往的送香局面了。

▲烟花相贺(蔡榆 摄)

到了晚间六七时,晏公最后一次巡游全城,也是堪称蒲城一年中“火树银花不夜天”的时刻。轿杠已在前一晚被抢走,首事们只好协力用肩顶着坐有晏公的轿子上街。他们用旧衣服、毛巾甚至安全头盔等将自己包起来,以免被烟花烫伤——因为当晚的信众,会将缠绕有鞭炮的长竹竿架在晏公爷身上燃放,或是用土制烟花毫不顾忌地向晏公身上发射……这一晚,胜利的喜悦人神共享,这一晚,英勇的众神与民同乐。他们以这种狂欢的方式庆贺,也以这种“虔诚”的方式祈福……这是多年以前的盛景。如今都改用礼花了。

▲抢红(萧云集 摄)

巡游之后,晏公爷便摆驾回宫上殿。首事们解开捆在晏公爷身上的红绸,撕成条状抛给神龛下的人群,这就是“抢红”环节。这些经历沧桑的“绞身红”被信众认为是灵验的,所以抢得也相当激烈。

东关晏公爷上殿后,还得处理一单“公务”——接受信众问珓杯,以卜知今年开春以后的雨水枯丰、早晚稻及地瓜的收成。这是农耕社会里,被民众视为获知将来一年生活状况的重要渠道,也是未雨绸缪安排预案的情报来源。

▲问卦(蔡榆 摄)

随着其他事宜的完成,至此,一年的“晏公爷下殿”算基本结束了。全城的激情算释放完毕了。古城也逐渐归位往日的宁静,用当地人诙谐的说法,“老爷上殿,人啊(也)上殿爻”,意思是说热闹结束了,大家各回自己的位置该干嘛干嘛了。

不过,下一年的活动,也一样渐渐有了期待……就这样一年又一年,一代又一代地传承……

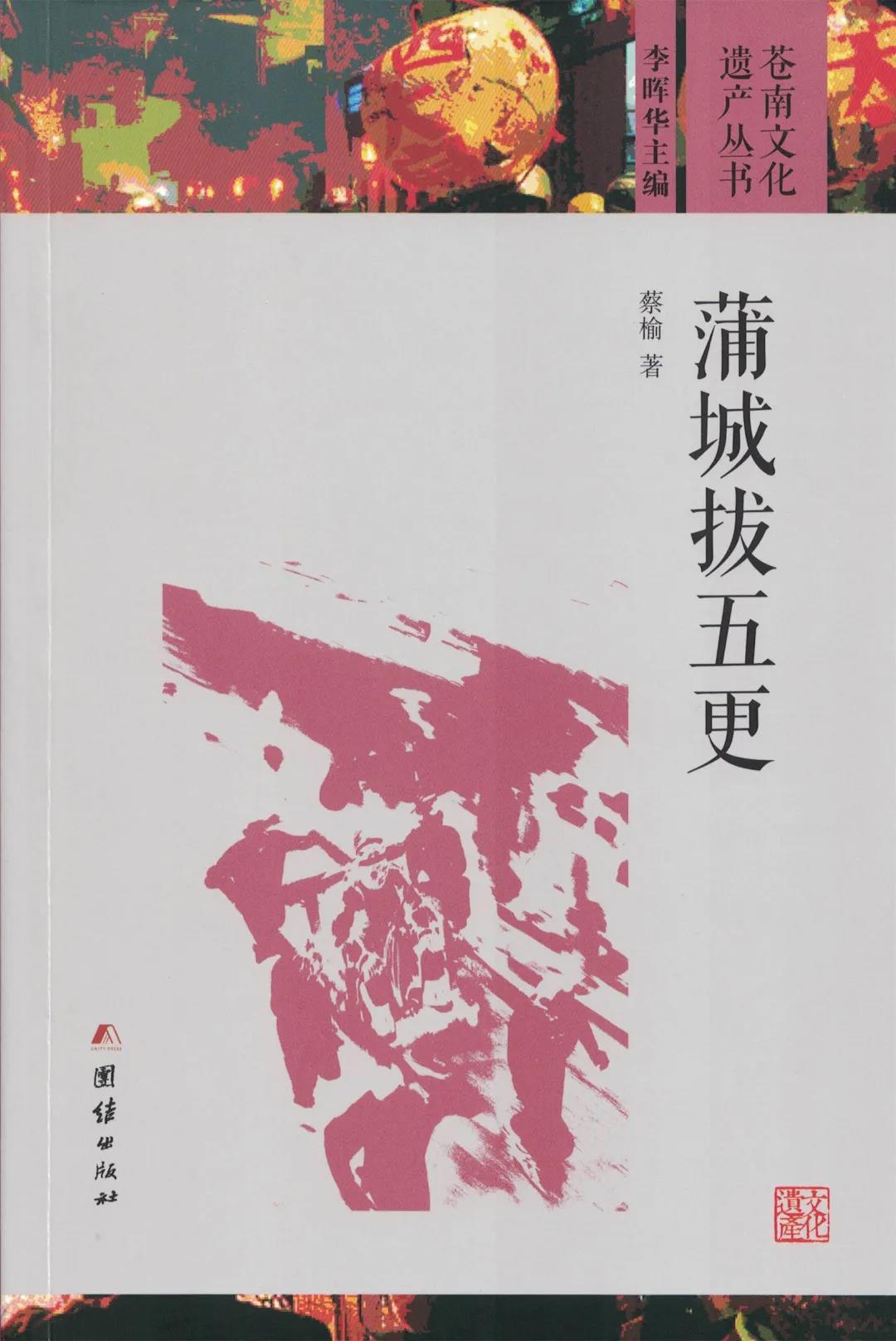

《蒲城拔五更》

蔡榆 著

团结出版社

2018年

主办单位

中共苍南县委宣传部

本文作者

蔡榆

本期编辑

陈以周